既存のエアコンやTVをネット経由で操作できる「SwitchBotハブミニ」

実家をスマートホーム化するのに、今あるテレビやエアコン、照明器具をわざわざ買い替える必要はありません。

いくつかの便利アイテムを「プラス」するだけで遠隔操作も音声操作も可能になります。「エアコンが壊れちゃった」「テレビが映らない」と電話で呼ばれて緊急帰省する回数が減るかもしれません。

今回は実家スマートホーム化に欠かせないスマートリモコンの基本的な仕組みと「SwitchBotハブミニ」の使い方、そして実家導入ならではのメリットをまとめます。

スマートリモコンの基本的な仕組み

スマートリモコンは何種類か発売されています。

この「SwitchBotハブミニ」は非常に安価かつ、シリーズ製品も導入すると室温に応じてエアコンをつけたり、人感センサーでテレビを消すなど自動化・省電力化もできておススメです。他に「Nature Remo」が有名で使っている人も多いようです。

スマートリモコンでできること

- 様々な家電製品をスマホから操作できる

- 不在時でも、室外や外出先から家電製品を操作できる

- スマートスピーカーと連携させれば音声操作できる

- 関連製品と連携させたりタイマー設定で自動ON/OFFできる

- 関連製品と連携させて室温や人の動きをチェックできる

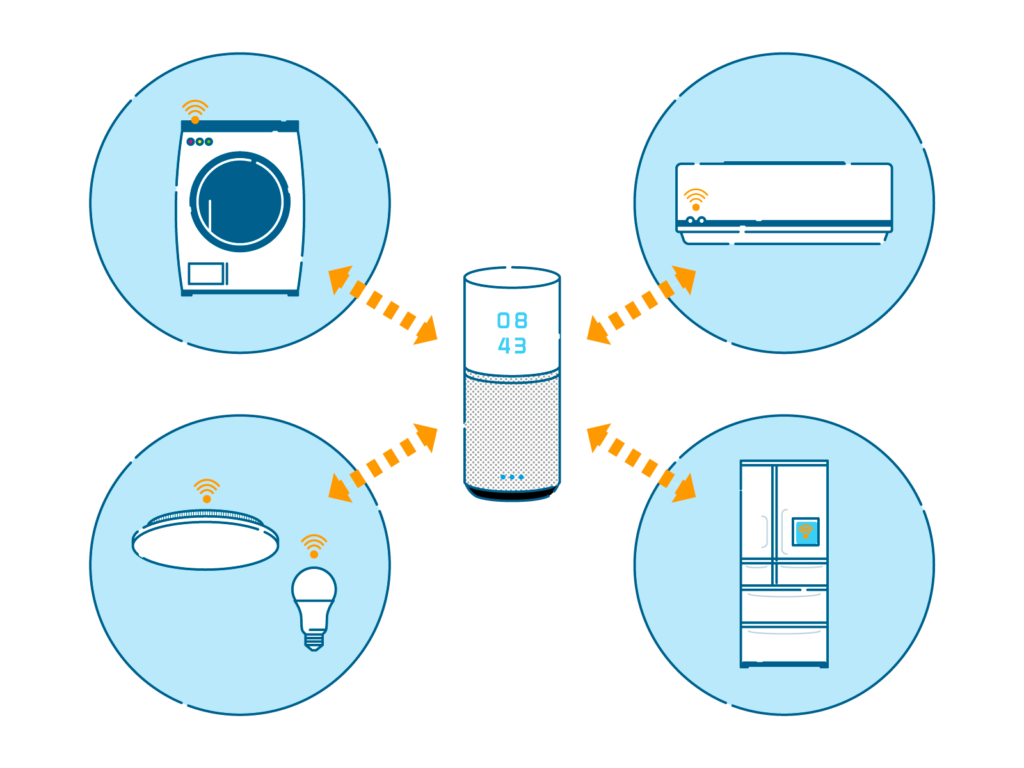

通常、リモコンで家電製品を操作する時には、リモコンのボタンを押して赤外線で信号を送信します(赤外線リモコンの場合)。

スマートリモコンの場合、スマホのアプリがリモコン替わりとなります。

アプリ上のボタンをタップすると、インターネット経由でスマートリモコンに指示が送られます。そしてスマートリモコンから赤外線で家電製品にリモコン信号が送信され、電源のON/OFFやボリューム変更などが行われます。

スマホでの操作は、室外からでも外出先や遠く離れた場所からでも大丈夫。なので実家スマートホーム化の大きな目的のひとつである「高齢の親に替わって遠隔操作」が可能になるのです。

SwitchBotハブミニ導入するのに必要なもの

導入にあたってはいくつか条件があります。

必要な環境

- インターネット環境(無線LAN)

- リモコン操作できる家電製品

- スマホ(専用アプリをインストール)

スマートリモコンは、無線LANによってインターネットに接続する必要があります。なので実家にインターネット環境があり、無線LANが使えなくてはいけません。実家にインターネット回線がない場合は、ポケット型Wi-Fiサービスなどでまずネット環境を作ることが必要となります。

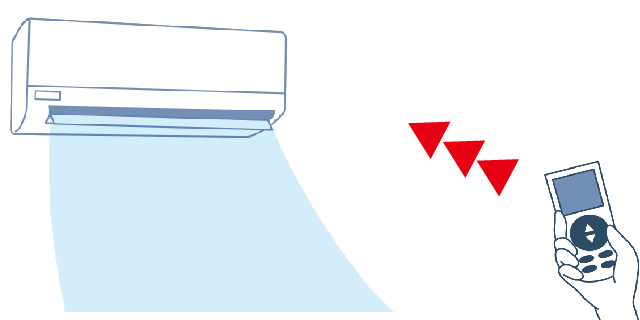

次に操作したい家電製品に赤外線リモコンがついていることが必須条件となります。

主要メーカーの大半の製品は対応しているのですが、古いエアコンなど未対応のものがあります。心配な方は、型番と「SwitchBotハブミニ」で検索し、実際に使えている人がいるかどうか、失敗した人がいないかなど、口コミをチェックしておくといいでしょう。

設定や操作にはスマホが必要です。実家の親がスマホを持っていない場合でも、自分のスマホを使って初期設定し、その後もそれで遠隔から操作できます。親が音声操作できるようにしておけば、さらに便利です。

SwitchBotハブミニの使い方~アプリ設定・家電の登録

SwitchBotハブミニの使い方は簡単です。

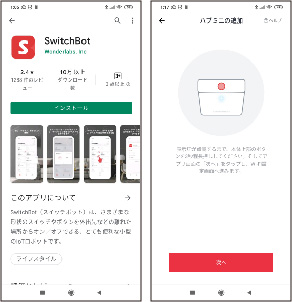

まず最初にSwitchBotハブミニをUSBケーブルで電源につないだら、スマホに専用アプリ「SwitchBot」をインストールします。

アプリを起動したら、まずBluetoothの使用許可などの初期設定、そしてアカウント作成。

次にアプリに「SwitchBotハブミニ」を追加し、アプリの指示に従って家電製品の登録をしていきます。

詳しい手順や画面についてはこのYouTube動画をみれば一発で理解できると思います。

SwitchBotハブミニは、利用者も多く、初期設定から家電登録までブログ記事や映像解説が多数公開されています。もしつまづいたら「SwitchBotハブミニ 設定」「SwitchBotハブミニ 家電製品の登録」などのキーワードで検索してみてください。

導入メリット1:遠隔地から実家のTV・エアコンを操作

ここからは「実家導入ならでは」のメリット・活用方法をご紹介したいと思います。

「離れて暮らす高齢の親が心配」という方、きっとたくさんいるでしょう。年を取るとそれまで普通にできていたことができなくなります。ひとつは身体の自由がきかなくなるため、もうひとつは認知症や、そこまでいかなくても記憶力や判断力、注意力が衰えるためです。

- 寒さ暑さに鈍感になり真夏にエアコンをつけず熱中症に

- リモコン操作がうまくいかず「テレビが壊れた」と電話してくる

- 照明やテレビなどつけたまま頻繁に外出してしまう

「30度を超える日は熱中症にならないようエアコンを付けて」

何度そう言っても、本人に暑いという意識がないので付けませんし、そもそも室温を確認することも忘れています。

そんな時、遠隔操作で室温を確認し、電話でエアコンをつけるよう促すとともに、本人が付けていないようであればスマホ操作で遠隔ONにすることができる。それが実家にスマートリモコンを導入する大きなメリットのひとつです。

ただ最新のスマートエアコンと違い、赤外線でリモコン信号と同じものを送信するだけの仕組みなので、現在エアコンの稼働状況がスマホで確認できるわけではありません。なのでネットワークカメラなどで室内の様子も外部から把握できるようにしておくといいでしょう。

導入メリット2:スマートスピーカー連携で音声操作

いちいちリモコンを取り上げてボタンを押さなくても、音声だけで操作できる最新の家電製品も発売されています。

でも何年も前に購入した普通のエアコンやテレビだって大丈夫。

スマートリモコン「SwitchBotハブミニ」を使っての簡易的なスマートホームでも、Google Home/NestやAmazon Echoなどのスマートスピーカーと組み合わせることで、それを実現することができます。

こちらも特別な知識・スキルなど必要なく、スマホ操作で簡単に連携させることができます。

Google Home(Google Nest)でも同じことができます。

音声操作がどれだけ助かるかは、例えばぎっくり腰になったりするとわかります。

テーブルの上のリモコンに腕を伸ばそうと身体を傾けるだけで激痛が走る。ましてや立ち上がって取りにいこうとすれば一大仕事なわけです。

腰痛なら治ればすっきりですが、足腰が弱った高齢者にとってはそれが日常。リモコンを取ろうとして椅子から落ちてしまうなんてこともあります。

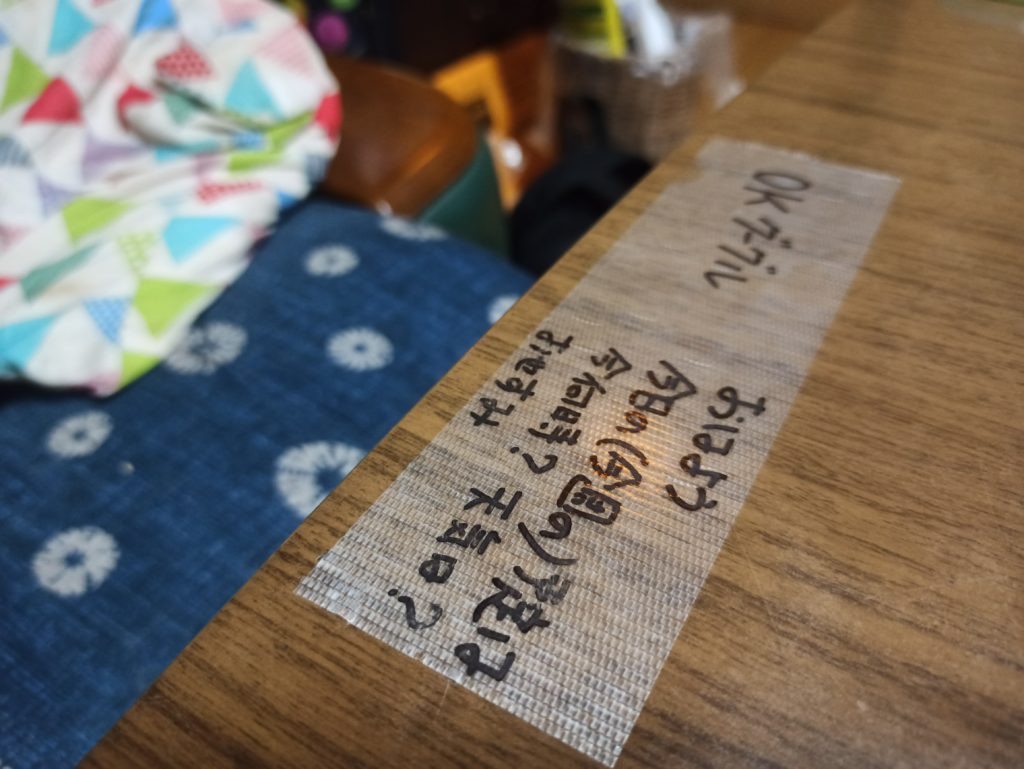

新しい家電操作はもう覚えられないという高齢者でも、「OKグーグル、エアコンをつけて」くらいなら比較的容易に覚えられます。

こんな風に、テーブルの上に養生テープを貼りつけ、そこに油性マジックで覚えるまで書いておくというのもいい方法でしょう。

体調を崩したり病気で寝たきり生活になれば、なおさら音声操作の価値はあがります。

夜、寝室のベッド上で家族の支援が急に必要となり枕もとのチャイムを探しまくることもあります。そんな時「OK グーグル、電気をつけて」で天井照明を点灯させることができれば、チャイムやスマホも見つけることができます。

導入メリット3:室温計や人感センサー連携で自動ON/OFFも

さらにSwitchBotシリーズの製品を導入すれば、もっと高度なこともできます。

- 湿温時計

- 人感センサー

- 開閉センサー

これらを連携させ、例えば室温が一定以上・一定以下になったらエアコンをつける、外出時にリビングの家電をオフにするなどです。

毎日、エアコンや空気清浄機をON/OFFにする時間を決めて、設定しておくこともできます。

わずか5000円台のこのアイテムひとつで、リモコンを探したり操作したり、そしてたくさんの家電製品のスイッチを入れたり消したりという作業が一気に楽になります。

特に高齢者の場合、消し忘れやリモコン操作によるストレスからも解放され、熱中症など命の危険になるリスクも減らすことができ、このサイトとしてもイチオシのアイテムです。

新着記事

- Amazon最大セール「プライムデー2024」で見守りテック製品をお得にまとめ買い!

- 「SwitchBot学習リモコン」で複数のリモコンを1本に

- “位置”もわかり“転倒”を検知できる高機能人感センサー~Aqara「Presence Sensor FP2」

- カメラ+スマートリモコン「Aqara Camera Hub G3」ならジェスチャーで家電操作も!

- Ringの屋内カメラで「防犯」と「見守り」実現

入門編

初級編

<目的からチェック>

- 急な発病・転倒など緊急事態を早期発見

- スケジュール管理・毎日の日課リマインド

- 熱中症を防ぐ/家電製品の消し忘れチェック

- いつでも顔を見ながらコミュニケーション

- 外出・帰宅を確認/遠方から来客対応する

- リモコンが苦手になっても「声」で家電や照明操作

<モノからチェック>

- まずは手軽&安価にネット環境を作る

- 見守りの「目」になるネットワークカメラ

- 家電遠隔・自動操作するスマートリモコン

- 高齢者アシスタントはスマートディスプレイ

- 転倒や異常事態を検知するためのセンサー

- スマートドアベルで遠く離れた場所で来客応対

実践編

- 「お薬は飲みましたか?」とスマートスピーカーがリマインド

- 親にスマートスピーカーをスムーズに使ってもらう工夫

- IFTTTを使ってスマートホーム製品からLINE通知させる

- スイッチのみの昔ながらの天井照明をスマート化する

- 実家インターネット環境を「格安SIM+SIMフリーWi-Fiルーター」で構築

- アースノーマット+スマートプラグで“蚊取線香レス”環境

製品レビュー

親の見守りに役立つ製品・サービスを実際に使ってレビューしています。

見守りサービス

ホームセキュリティ会社のサービスや置き換え型見守り家電などのご紹介です。

お知らせ

ITを活用した高齢者の見守りや、スマートホーム製品に関するニュースや、当サイトのお知らせはこちらです。

運営者ノート

どうしたらよりスマートな見守りができるか試行錯誤する日々の記録や情報収集したことをまとめています。

関連リンク

スマートホームや見守り&介護についてもっと調べたい方のためのお役立ちサイト・記事一覧です。