親の外出をLINE通知~玄関に「SwitchBot開閉センサー」を設置

工夫次第でさまざまな“見守り”ツールとなるのが、この「SwitchBot開閉センサー」です。

玄関のドアに取り付ければ認知症の親の外出感知ができますし、寝室の扉やトイレ、冷蔵庫などにとりつければ、家の中で倒れたりせず暮らせているシグナルにもなります。

どんな製品なのか、設定方法から導入メリットまで簡単にご紹介します。

玄関や部屋のドアに取り付け、開閉を遠隔確認

SwitchBot開閉センサーは、2つのパーツから成り立っています。

ひとつは本体部分で、ここに電池を入れドアや扉に貼り付けて使います。もうひとつは磁石で本体とくっつく小さなパーツ。これを扉のもう一方側に貼付け、くっついた・離れたを感知させます。

実は本体の裏側には取り外し可能なホルダがついています。両面テープで扉に貼り付けるのはホルダで、本体だけ引き抜いて取り外すことができるようになっているのです。これは電池交換の必要があるからです。

単四電池が2本で、通常3年間ほど使えるそうです(一日あたり80回の開閉・40回のボタン押しなどの条件での測定値)。

機能は全部で4つ。

ひとつはもちろん「開閉センサー」。「開いた」「閉まった」「開きっぱなし」の3つの状態を感知し、知らせてくれます。

さらに補助的な機能として「照度センサー」「動体検知(最大5メートル)」があります。これにより、家の中から外に出ていく時なのか、それとも帰宅して家の中に入るために扉が開いたのかを区別することができます。「動体検知より前にドアが開閉された→外から開けられた(帰宅)」「動体検知の後にドアが開閉された→内側から開けられた(外出)」という判定です。

本体にはボタンがついていて、それが押すことで「外出モード」をONにするという機能もあります。例えばボタンを押すことで、エアコンや空気清浄機などすべてオフにするという設定もできるのです。

「SwitchBot開閉センサーの設置方法とアプリ初期設定

SwitchBot開閉センサーは、裏面に両面テープがついており、それで扉の左右両側に貼り付けます。2つのパーツは磁気を感知する仕組みなので多少間隔が開いた状態でも機能します。接触・摩擦を繰り返して剥がれることがないよう、ちょっとスキマを開けて貼り付けたほうがいいでしょう。

貼り付ける際には、本体のボタンの近くに小さなパーツがくるようにします。貼る前に仮止めし、ちゃんとセンサーが動き、SwitchBotミニハブ経由でちゃんとアプリに開閉通知が来るかどうかも確認したほうが安全かもしれません。

アプリ初期設定は、貼り付ける前にやっておくといいでしょう。

<アプリ画面>

SwitchBotアプリで右上の「+」アイコンをタップし、「デバイスの追加」画面で「開閉センサー」を選びます。あとはアプリの指示に従い、ボタンを2秒ほど押して「次へ」進みます。

デバイス名は自由につけることができます。複数設置予定なら「ルーム」も設定しておきましょう。

通知設定/シーン設定でエアコン自動オン・オフ

SwitchBotアプリで様々な設定ができます。アプリの「開閉センサー」を開き、右上の設定アイコンをタップするとこんな画面になります。

ここの「通知設定」で通知設定を行います。

「開けた時」「閉めた時」「開けっぱなし」どのタイミングで通知が必要かを選ぶことができます。この「開けっぱなし」は何分開いた状態だとそう認定されるかも自由に設定できます。

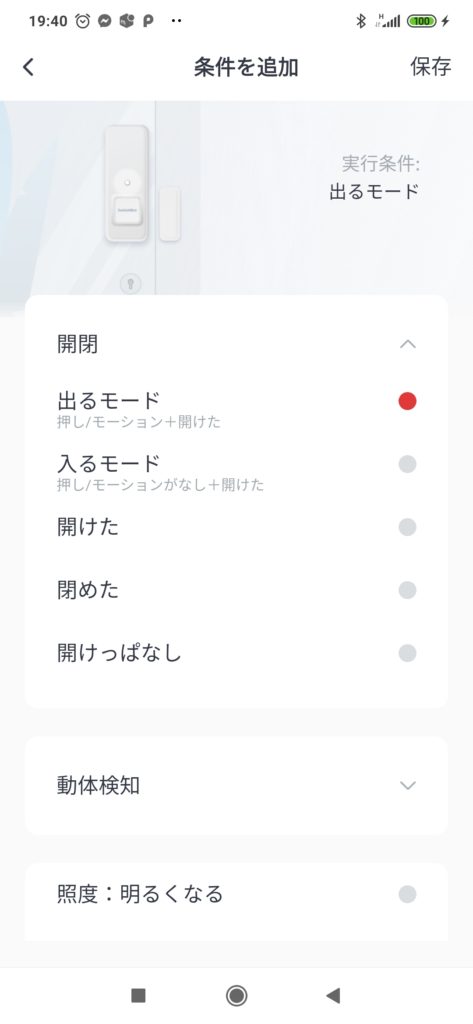

SwitchBotミニハブを介して、エアコンや照明などと連携させることもできます。「オートメーション」をタップし、右上の「+」アイコンをタップしてシーンを設定します。例えば開閉センサー「出るモード」の時、エアコンをオフにするなどです。

IFTTTを使えば、LINE通知も可能です。

私は通知はLINE集約のほうが見落としが少ないため(スマホとパソコン両方であがってくるため)、LINE通知にしています。

活用法1 玄関のドアの開閉をチェック

最も多いのがやはり、玄関のドアへの設置でしょう。実際に設置してみると、想像以上に便利です。

私の母は、曜日・日時を勘違いしたまま、通院予定がないのにタクシーを呼んで外出してしまったり、週二回の通所リハビリではない日に、玄関でずっと迎えを待ってしまったりします。

開閉センサー付けるまでは、毎週のように無駄な外出をしてしまいタクシー代もかさんでおり、母もイライラしながら来ない迎えを待ち続けることがしょっちゅだったのですが、それが完全になくなりました。

ドアを開閉すると、LINE通知がくるようになっているので、外出予定のない日に出て行こうとしたり、迎えを待って扉を何度も開け閉めしていれば、実家にいなくてもすぐに気付くからです。

そして携帯電話に電話をしたり、あるいは廊下に設置したネットワークカメラで呼びかけて無駄な外出を引き留めることができるようになりました。

もちろん玄関ドアの開閉センサーは他の用途にも使えます。

エアコンや部屋の照明を付けっぱなしで外出してしまうことを防ぐため、開閉センサーが「外出」と認識したら、SwitchBotミニハブとの連携ですべてオフにする設定ができます。

ちなみに「外出」「帰宅」判定には、動体感知機能が使われます。玄関ドアの内側に貼り付けている場合、「動体検知」→「開閉」の順番であれば、内側から扉を開けたことがわかります。逆なら外から開けたことになります。

また実家への来客状況を知ることもできます。

通所リハビリのお迎えや生協・宅配業者などならいいのですが、怪しいセールスが訪れているかもしれません。ネットワークカメラの映像と付き合わせれば、どんな来客があったのかも確認することができます。

活用法2 部屋のドアやタンス扉に取り付ける

玄関ドア以外に、部屋やトイレのドアやタンスの引き出しなどに取り付けて、家の中での生活が問題なく行われているかどうかの確認をすることもできます。

高齢者見守りアイテムとして、電気ポットが稼働すると通知がくるという製品がありますが、その狙いと同じように、転倒して動けなくなったり寝たきり状態になっておらず、きちんと生活できているかを確認することができるのです。

どんな場所に取り付けるかは、親が生活を送る上で何が懸念事項になっているかによるでしょう。ちゃんと食事ができているかどうか心配な方は冷蔵庫の扉に、薬の飲み忘れがないかどうかなら、薬を入れてある棚の扉というのもありです。

また防犯目的であれば、窓への設置も。窓が開けられた状態の時にはエアコンを消すといった設定も可能です。

活用法3 郵便ポストに取付けて配達確認

郵便受けに開閉センサーを取り付け、郵便物が届けられるとスマホに通知が来るようにしている人もいます。毎日外出している人ならいいのですが、そうでないといちいち確認にいくのも面倒ですよね。

そして高齢の親の場合、自宅内では転倒防止の手すりなどもありますが庭はそれほど安全ではないということもあるでしょう。庭で転倒などしてしまうと、長時間気付かずになってしまうこともあります。

なので、届いているかどうかわからなくて無駄に郵便受けを見に行く回数は減らしたいですし、かといって郵便物が届いていることに長時間気付かないままなのも困りもの。

郵便ポストへの開閉センサー取付はそんな点でもよさそうです。

新着記事

- Amazon最大セール「プライムデー2024」で見守りテック製品をお得にまとめ買い!

- 「SwitchBot学習リモコン」で複数のリモコンを1本に

- “位置”もわかり“転倒”を検知できる高機能人感センサー~Aqara「Presence Sensor FP2」

- カメラ+スマートリモコン「Aqara Camera Hub G3」ならジェスチャーで家電操作も!

- Ringの屋内カメラで「防犯」と「見守り」実現

入門編

初級編

<目的からチェック>

- 急な発病・転倒など緊急事態を早期発見

- スケジュール管理・毎日の日課リマインド

- 熱中症を防ぐ/家電製品の消し忘れチェック

- いつでも顔を見ながらコミュニケーション

- 外出・帰宅を確認/遠方から来客対応する

- リモコンが苦手になっても「声」で家電や照明操作

<モノからチェック>

- まずは手軽&安価にネット環境を作る

- 見守りの「目」になるネットワークカメラ

- 家電遠隔・自動操作するスマートリモコン

- 高齢者アシスタントはスマートディスプレイ

- 転倒や異常事態を検知するためのセンサー

- スマートドアベルで遠く離れた場所で来客応対

実践編

- 「お薬は飲みましたか?」とスマートスピーカーがリマインド

- 親にスマートスピーカーをスムーズに使ってもらう工夫

- IFTTTを使ってスマートホーム製品からLINE通知させる

- スイッチのみの昔ながらの天井照明をスマート化する

- 実家インターネット環境を「格安SIM+SIMフリーWi-Fiルーター」で構築

- アースノーマット+スマートプラグで“蚊取線香レス”環境

製品レビュー

親の見守りに役立つ製品・サービスを実際に使ってレビューしています。

見守りサービス

ホームセキュリティ会社のサービスや置き換え型見守り家電などのご紹介です。

お知らせ

ITを活用した高齢者の見守りや、スマートホーム製品に関するニュースや、当サイトのお知らせはこちらです。

運営者ノート

どうしたらよりスマートな見守りができるか試行錯誤する日々の記録や情報収集したことをまとめています。

関連リンク

スマートホームや見守り&介護についてもっと調べたい方のためのお役立ちサイト・記事一覧です。